Parfois, l’expression d’une pensée se fait à la vitesse de la lumière. À d’autres moments, une idée peut prendre des années à se convertir en mots, tant sa substance transcende la parole et la compréhension. Et puis, à l’image de l’infini ou du divin, il existe aussi des notions qui ne sont pas là pour être analysées, mais seulement vécues. La Trilogie d’Apu de Satyajit Ray, ressortie en version restaurée chez Carlotta, est tout cela à la fois. Ou peut-être plus ? Qui sait…

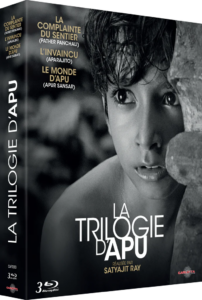

Réalisée entre 1955 et 1959 par celui qui était encore un amateur en ce temps, La Trilogie d’Apu est l’œuvre qui a fait connaître Satyajit Ray au monde. Au point qu’Akira Kurosawa a un jour dit de lui que « ne pas avoir vu le cinéma de Ray est comme vivre sans voir le soleil ou la lune ». Cela situe donc l’importance de la version restaurée de Carlotta, qui a enfin rendu ces films mythiques disponibles légalement et en bonne qualité en France.

Retour sur les 3 films du coffret :

- La Complainte du sentier (Pather Panchali – 1955)

- L’Invaincu (Aparajito – 1956)

- Le Monde d’Apu (Apur Sansar -1959)

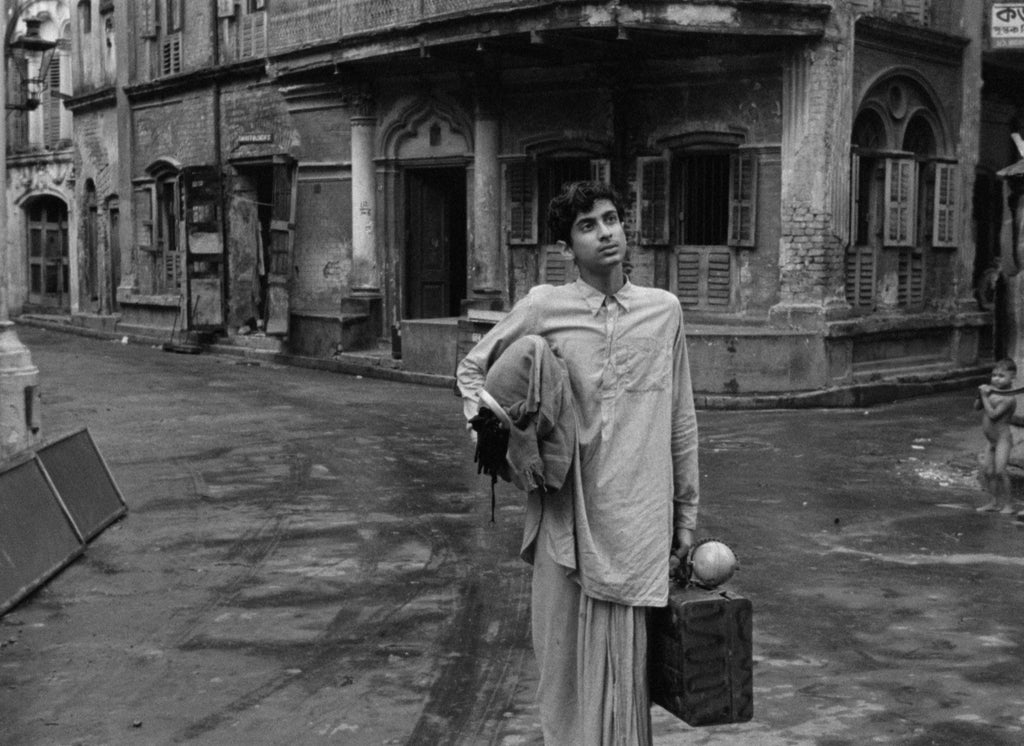

« Chronique à la profonde tristesse des choses de la vie, La trilogie d’Apu narre l’histoire du personnage éponyme, de son enfance dans une famille pauvre du Bengale rural jusqu’à l’âge adulte à Calcutta. On y suit les tribulations d’un jeune homme perdu mais pragmatique, qui passera son existence à subir les évènements tout en essayant de les dominer. »

Bollywood : ni l’alpha, ni l’oméga

Cette année, le Festival de Cannes a sélectionné le premier film indien en compétition officielle depuis 30 ans, et l’a récompensé du Grand Prix du jury. All we imagine as light de Payal Kapadia est la preuve éclatante que le cinéma indien sait se renouveler à toutes les époques, même sous l’un des régimes les plus autoritaires de son histoire.

Mais régulièrement, et c’est le cas pour Payal Kapadia, le cinéma d’auteur indien se réalise hors les murs, avec peu d’aide et souvent même sous la menace de la censure des pouvoirs publics. En dehors de Bollywood, il faut donc se souvenir que cette offre existe, et surtout qu’elle a existé dès l’indépendance de l’Inde. Ce n’est en effet que 8 ans après la fin de la colonisation britannique que Satyajit Ray réalise La Complainte du sentier, le premier film de sa trilogie d’Apu. Amateur, la caméra à la main comme on prend un baluchon à l’épaule pour voir le monde, le jeune réalisateur s’entoure en 1952 d’une troupe d’acteurs tout aussi amateur pour une production qui s’étalera sur trois ans, faute de moyens.

Dès le début, l’histoire de La Complainte du sentier (Pather Panchali en langue originale) est particulière. En adaptant pour les enfants le roman du même nom publié dans la maison d’édition où il travaillait alors, Satyajit Ray tombe amoureux de cette fable typiquement bengali. Il aura ensuite fallu qu’il voit Le voleur de bicyclette de Vittorio de Sica, et qu’il rencontre Jean Renoir lors du tournage de son film Le Fleuve, pour qu’il franchisse le Rubicon et réalise son premier film. Comme quoi, la grandeur d’un destin est parfois toute tracée avant même que ses mécaniques ne se mettent en place.

Cannes, Kurosawa, Scorsese et le Bengale : le monde dans une bouteille

De Satyajit Ray, on retient une œuvre profondément humaniste, teintée à la fois du nécessaire pragmatisme de l’époque et d’une naïveté toute à propos, pour dire le monde tel qu’il est. Primé à Cannes en 1956, La Complainte du sentier est l’histoire classique mais intemporelle d’une famille rurale touchée par l’urbanisation à marche forcée de l’Inde, et tout ce que cela implique comme difficultés économiques. Dans ce moment crucial pour leurs vies, la famille du jeune Apu doit malgré tout continuer à survivre, en attendant la bonne étoile. Et c’est bien là, loin des complications qu’un propos politique ou social auraient apporté, que l’on peut encapsuler le cinéma de Ray dans une bouteille.

Peu préoccupé par la grande roue de l’Histoire, Ray préfère les petites annales. Il est de l’école de ceux que Marc Bloch n’aurait pas reniés, se concentrant sur les détails insignifiants qui font bien plus les mémoires qu’un seul évènement pris sans contexte. Chez Apu, la vie suit donc son cours, quoiqu’il arrive. Avec sa sœur Durga, sous l’œil d’un réalisateur dont la mise en scène brille par son sincère naturalisme, Apu joue, fait des bêtises, va à l’école et ne voit pas le temps passer. C’est dans les regards de ses aînés, si bien capturés dans un magnifique clair-obscur qui deviendra la fabrique de Ray (qui plus est lorsqu’il filme en noir et blanc), qu’il faut comprendre la dureté de la marche du monde.

Ray of light

Aux prises avec les vicissitudes de la vie, ces personnes les subissent autant qu’ils en protègent leurs enfants. Mais le temps de l’innocence n’est jamais éternel, et même les plus jeunes des filles et des garçons finissent par s’en rendre compte. Pour Apu, cette prise de conscience est un roman d’apprentissage. Tel Frédéric Moreau découvrant l’amour dans les yeux d’une femme dans L’Éducation Sentimentale, Apu s’adapte à la pauvreté par le manque. L’absence de joie, il la voit dans les yeux de son père. Dans ceux de sa mère, il y trouve la résignation. Puis, dans la vie de tous les jours, il apprend que ses rêves sont petits parce que son habitus l’est.

En voyant sa grande sœur danser sous la pluie ou en l’accompagnant guetter le passage d’un train au loin, Apu manifeste l’impuissance due au hasard de sa naissance. Et par ces métaphores, Satyajit Ray écrit son histoire de l’Inde. Pas la grande histoire, celle que l’on uniformise pour l’apprendre aux jeunes générations. Non, l’Inde vue par Ray, dans son Bengale chéri, est uniquement la sienne. Elle raconte la ruralité, la pauvreté et l’ennui ; et paradoxalement, elle devient universelle et traverse les frontières, car ainsi narrée, elle pourrait concerner tout le monde… même Akira Kurosawa ou Martin Scorsese.

L’inévitable tragique de l’Histoire

Jean-Paul Sartre et Raymond Aron l’ont dit à de maintes reprises : l’Histoire est tragique. Chez Apu, elle est celle de ces millions d’Indiens forcés à l’exode rural après l’indépendance pour répondre au besoin galopant de main d’œuvre et d’industrialisation. Dans la déchirante fin de La complainte du sentier, l’exode de la famille d’Apu est le résultat d’une succession de malheurs invraisemblables. On croirait que le divin, face déjà à tant de difficultés, épargnerait cette famille. Mais c’est toujours le contraire, et comme on le voit de nos jours sous nos yeux impuissants, le tragique de l’histoire touche toujours les moins fortunés en premier.

À la campagne, la grand-mère d’Apu meurt de vieillesse, et sa sœur Durga attrape froid en dansant sous la pluie. Faute de soins, elle finira par mourir aussi, en même temps qu’un ouragan dévaste la maison, obligeant ce qui reste de la famille d’Apu à partir vers la ville. C’est cynique, frustrant même, mais comme on apprend à le comprendre en prenant la trilogie dans son ensemble, le propos de Satyajit Ray est constant et clair : c’est comme ça, point. It is what it is, diraient nos amis britanniques. Bon gré mal gré, car n’ayant pas le luxe de se morfondre ou de réparer quoique ce soit, Apu arrive à Bénarès. Là-bas, il doit réapprendre à vivre.

Apu de souffle

C’est le début de l’Invaincu, le deuxième film de la trilogie. Pourtant, vaincu, Apu l’est. Mais pauvre de son état, il doit se relever et continuer. Pour un esprit équilibré, la mort n’est qu’une grande aventure de plus, disait Albus Dumbledore. En mourant, on ne s’arrête pas ; on continue. Et c’est exactement ce qu’Apu va faire, laissant la métaphore du train derrière lui. Mais vu qu’il n’est encore qu’un enfant, il s’adapte bien plus vite à Bénarès que ses parents, et fait de la ville son nouveau terrain de jeu.

À la place du train, Apu contemple désormais les oiseaux qui volent au-dessus du Gange. Ils représentent pour lui une nouvelle idée de la liberté. Si le train était un voyage vers un monde meilleur, les oiseaux sont la légèreté nécessaire dans un horizon qui n’est plus indépassable. Car en passant de la campagne à la grande ville, que nous reste-t-il ? Les perspectives d’évolution rétrécissent, et l’on est laissés à nous-mêmes, anonymes comme tant d’autres. Dès lors, il faut nous ouvrir au terme et vaincre l’indicible : celui que la vie n’est pas plus que cela.

De nouveau, pour Apu, son observation des choses de la vie le ramène à la même conclusion. It is what it is. Pour lui permettre de s’élever au-delà de sa condition dans la petite fenêtre d’opportunité qui lui reste, ses parents se tuent à la tâche, littéralement. Et à la fin du film, on ne sait plus si l’orphelin partant pour Calcutta est vaincu ou invaincu. Une seule chose est sûre : il faut marcher ou crever.

Apu et concubine

À Calcutta et âgé d’environ 20 ans, Apu est diplômé, mais au chômage. C’est le début de la fin de son histoire, et du film si justement nommé Le monde d’Apu. Il faut, pour Satyajit Ray, clore la trilogie avec les yeux du monde rivés sur lui désormais, auréolé qu’il fut du Lion d’Or à Venise pour L’Invaincu.

Écrivain en herbe mais surtout fauché, Apu erre à Calcutta sans réel but. Tout dans sa vie le ramène au pragmatisme brut de son habitus, comme si le bonheur lui était interdit par le hasard des choses. En argent, en amitié ou encore même en amour, Apu ne peut rien avoir de beau. Il subit tout, jusqu’à son mariage et la mort en couches de sa femme, qui lui laisse un enfant dont il ne saurait même pas s’en occuper.

Tenant son fils injustement responsable de la mort de son épouse, Apu devient reclus, et ne cherche même plus à se battre contre la vie. Il laisse le temps passer. Et comme toujours, ce seront les évènements extérieurs qui le feront revenir à la raison, entre un fils qu’il apprend à accepter et une carrière d’écrivain qui décolle de manière inespérée, ouvrant un futur de possibilités que la trilogie ne nous laissera jamais voir.

Ce n’est pas ta faute, c’est ton héritage

Ainsi se termine cette œuvre fondatrice pour Satyajit Ray et majeure pour l’histoire du cinéma. Constant dans le pragmatisme, Ray accable son personnage de son héritage et lui dit qu’il ne réussira jamais vraiment à s’en délester. Apu est ce qu’il est. On l’imagine dire à son fils, une fois le rideau de la salle de cinéma fermé, que ce sera pire encore quand il aura son âge.

“Ceux qui sont venus avant moi ont péri. Et je suis laissée seule derrière. Une mendiante sans le sou. Je n’ai pas ne serait-ce qu’une porcelaine à mon nom. Regardez, ma bourse est vide… Seigneur, le jour passe et la nuit tombe. Transporte moi de l’autre côté du rivage…”

Ces mots prononcés par la grand-mère d’Apu à sa mort referment cette critique. Elle n’aura pas été simple à écrire, tant les mots ne sauraient jamais rendre justice à la grandeur de La Trilogie d’Apu. Mais dans la vie comme en toutes choses, il faut bien savoir terminer. Accepter de laisser le passé là où il est, et continuer. S’ouvrir au terme.

Le terme, c’est celui d’Apu et de ce qu’il dit de nous. En trois films, Satyajit Ray contemple l’Histoire. Il transfigure le réel en une inlassable mélodie de la conscience. Nimbée entre sensibilité et ombre, sa trilogie méritait d’être vue dans les meilleures conditions, et cette version restaurée, par sa qualité et les nombreux bonus offerts, réussit brillamment son coup.