Après Le Gang des Antillais, Jean-Claude Barny revient avec Fanon, biopic de conscience politique où la psychiatrie rencontre l’anticolonialisme.

Difficile, en tant que critique, de rédiger un article sur un film découvert dans des conditions particulières. Dans mon cas, ce fût une projection presse des plus inédites ; baignée dans des effluves de tabac froid pendant deux heures, dans une salle où l’architecte a jugé bon de placer l’écran en haut du mur ; sans oublier les deux journalistes, au premier rang, qui se sont disputés à voix haute en plein milieu de la séance. Ambiance.

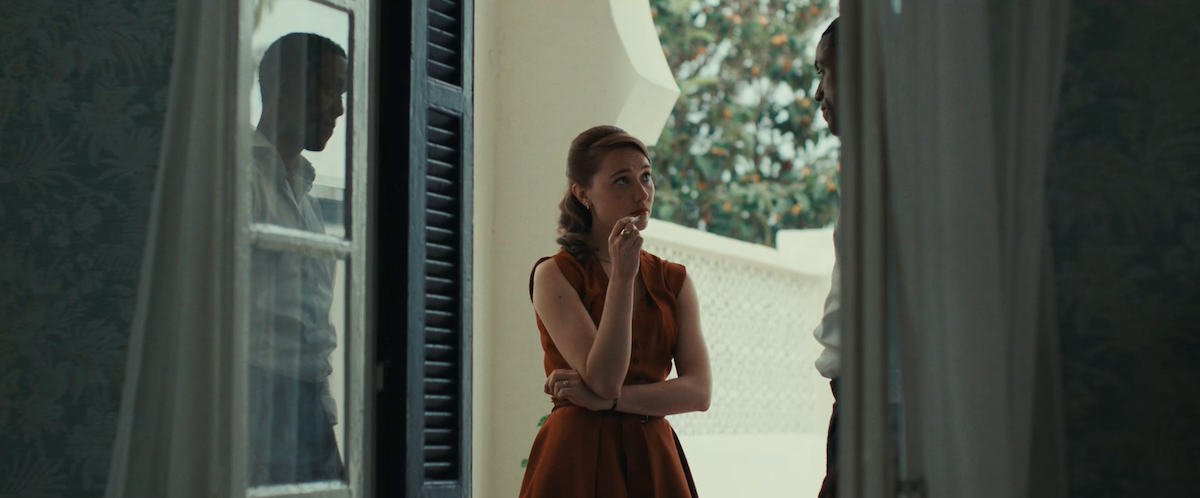

Le film mérite mieux. Jean-Claude Barny y narre comment un tournant clinique s’est accompagné d’un tournant politique, au cœur de la guerre d’Algérie. La pensée anticoloniale se dynamise dans ce film à la plastique et la mise en scène impeccables.

« Frantz Fanon (Alexandre Bouyer), un psychiatre français originaire de la Martinique vient d’être nommé chef de service à l’hôpital psychiatrique de Blida en Algérie. Ses méthodes contrastent avec celles des autres médecins dans un contexte de colonisation. Un biopic au cœur de la guerre d’Algérie où se livre un combat au nom de l’Humanité. »

Dialectique du médecin et du patient

Vous connaissez peut-être Frantz Fanon (ici interprété par Alexandre Bouyer) pour ses travaux en tant que psychiatre, ou bien pour ses essais anticoloniaux (Peau noire, masques blancs, Les damnés de la terre). Jean-Claude Barny, comme son protagoniste, montre qu’il n’est pas suffisant de tracer un simple parallèle entre le clinique et le politique. Soigner le patient doit passer par un changement de regard du psychiatre sur lui. Par la même, la décolonisation doit passer un changement de regard du Blanc sur le Noir.

Le film voit alterner deux types de décor. D’un côté, l’hôpital psychiatrique et ses cloisons ; de l’autre, les paysages nus et vastes de la région nord-africaine. Mais dans ces deux espaces, qu’opposent la profondeur de champ ou l’étroitesse du cadre, la même violence s’observe et s’exerce. Des murs au blanc métaphoriquement agressif du service psychiatrique, à l’armée française qui traque explicitement les opposants politiques, les mêmes schémas de domination sont en jeu.

La réussite de Barny tient surtout au fait qu’il ne se contente pas de décrire la pensée de Fanon dans les dialogues. Il l’intègre dans la mise en scène elle-même. Les deux mondes, clinique et politique, se croisent, et se nourrissent de leurs propres enjeux et influences.

Sa vie n’est pas un long fleuve tranquille

Le pari du biopic sur la vie d’un psychiatre, David Cronenberg l’avait déjà fait, avec A Dangerous Method. Chez lui comme chez Barny, l’utilisation des thèmes de la psychanalyse n’est pas anodine. Elle s’inscrit dans la continuité de sujets récurrents chez les deux réalisateurs. Pour Cronenberg, les liens entre psyché et corporéité ; pour Barny, la conscientisation de l’identité noire, qu’on retrouvait déjà dans Le Gang des Antillais.

Mais là où le canadien perdait le spectateur avec un ensemble trop littéral, Jean-Claude Barny surmonte la vraie difficulté, qui est de rendre vivant un matériau intellectuel dense à travers une mise en scène rythmée. Les deux se retrouvent néanmoins sur une écriture parfois trop littéraire, nuisant à la fluidité des dialogues. L’aléatoire direction d’acteurs n’arrange rien, tout comme la lenteur de sa narration. Alors qu’il tenait en haleine le spectateur jusqu’à son milieu, Fanon s’essouffle dans sa dernière partie, malgré des moments de grâce dans les monologues.

La haine était leur métier

La grande coïncidence, c’est celle de la sortie de Fanon en même temps que le retour des débats autour des massacres commis lors de la guerre d’Algérie. La mort de Jean-Marie Le Pen, au début 2025, a ranimé l’image de son poignard retrouvé à Alger. Jean-Michel Aphatie a suscité la polémique quand, sur RTL, il évoquait sans détour les persécutions violentes sur la population algérienne. Soixante-dix ans après la guerre, le tabou règne toujours.

Barny poursuit ce qu’il avait déjà commencé avec Nèg Marron, en invitant le spectateur à changer de regard sur les racisés et la colonisation. A ce propos, il dit : « Par une sorte de prémonition, je sentais l’histoire se répéter et je voyais mon histoire de Guadeloupéen se répéter avec les Maghrébins de France ». Fanon s’impose donc comme un film appelant à la prise de conscience – pour les Noirs et Maghrébins, mais aussi pour les Blancs. Se jouent à l’écran la lutte et la persécution, les colonisés et leurs tortionnaires. Le spectateur lui-même n’en ressort pas indemne.