Et si l’enfance, c’était toucher du doigt la toute-puissance d’un Dieu ? Adapté du roman éponyme d’Amélie Nothomb, Amélie et la métaphysique des tubes explore avec poésie et candeur ce regard naïf et sacré posé sur le monde où rien n’est encore acquis et toute reste à découvrir. Un fabuleux conte initiatique sur l’émerveillement d’exister.

Dépeindre l’enfance est un exercice périlleux. Y plonger le regard, c’est risquer d’idéaliser un temps révolu, comme si cette période appartenait à un royaume perdu, presque mythique. La mémoire ternit, la magie s’efface. Mais parfois, il suffit de s’asseoir dans le noir d’une salle pour qu’un film vienne en raviver la lumière. Avec Amélie et la métaphysique des tubes, leur premier long-métrage, Maïlys Vallade et Liane-Cho Han accomplissent ce petit miracle. Ils nous entrainent avec douceur dans l’univers d’Amélie, cette fillette de trois ans persuadée d’être Dieu, dont le quotidien oscille entre réalité et imaginaire. Le tout servi par une animation chatoyante, aux teintes pastels lumineuses, qui enchante autant qu’elle émeut.

« Amélie est une petite fille belge née au Japon. Grâce à son amie Nishio-san, le monde n’est qu’aventures et découvertes. Mais le jour de ses trois ans, un événement change le cours de sa vie. Car à cet âge-là̀ pour Amélie tout se joue : le bonheur comme la tragédie. »

Au commencement était… Moi

Il aura suffi d’un carré de chocolat, une délicieuse bouchée de sucre, pour faire éclore la conscience d’Amélie. Enfant surdouée dont le premier mot n’est autre que… aspirateur, elle se découvre d’abord par la voix, avant même le regard. Un écho dans le noir. Le film s’ouvre sur une parodie de la Genèse : celle d’un fœtus-dieu en couche-culotte, un « tube » qui ne retient rien, laissant les informations la traverser.

C’est du moins ce que nous souffle une voix off fluette – celle d’une chose en devenir, une divinité miniature apprivoisant peu à peu son existence. Dans un mandala d’images aussi inspirées qu’enfantines, nous faisons la connaissance de notre héroïne : un bébé à la langue et l’ego bien pendus. Une jolie entame qui donne immédiatement le ton du récit à la folie espiègle qui suivra.

Dans ce nouveau monde, Amélie fait ses premiers pas. Elle développe son regard étonnant sur les choses. La mise en scène va dans son sens en choisissant de nous faire épouser la subjectivité de son regard, dans une grammaire cinématographique qui s’adapte à la hauteur de ses pensées. Tout est vu à son échelle, à travers son insatiable et intense curiosité, son imaginaire mouvant, encore vierge de toutes certitudes. Son esprit fluctue en même temps que les couleurs qui l’entourent. L’animation, à la fois sensorielle et délicate, se fait presque étrangement maternelle.

À la Croisée des Mondes

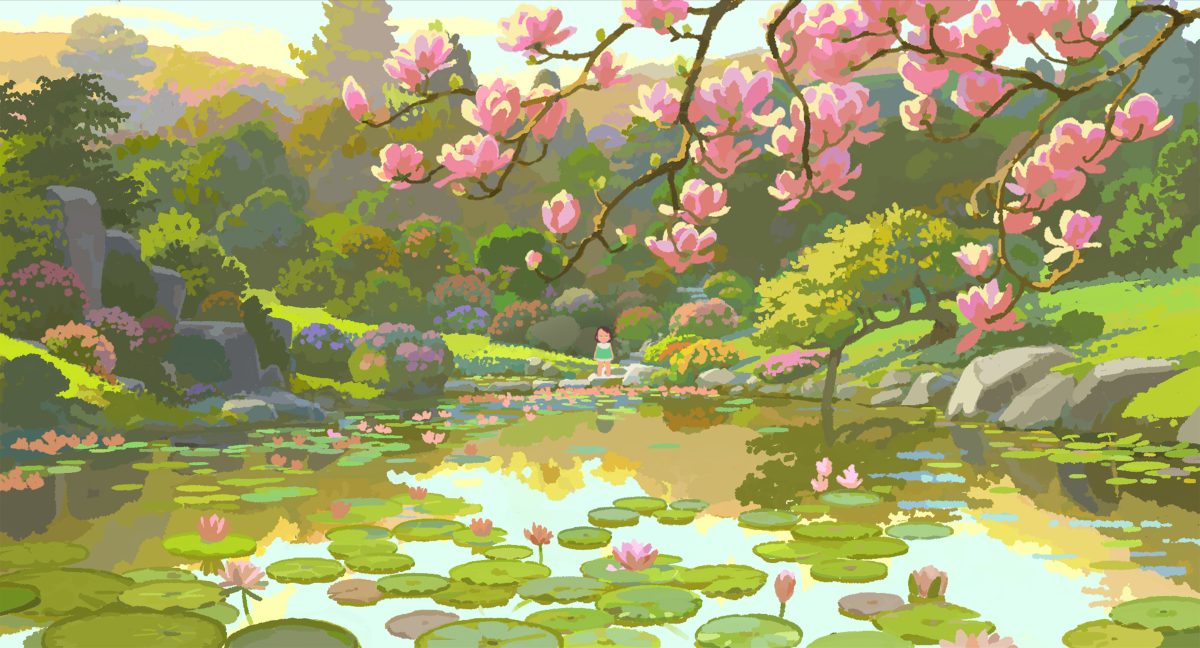

Le destin d’Amélie s’ancre dans ses racines. Enfant d’une famille belge installée au Japon dans les années 60, elle grandit à la croisée de deux cultures. Cette double appartenance irrigue toute l’esthétique du film, notamment à travers une animation délicate et épurée, dépourvue de traits de contour. Un choix formel qui évoque autant le style de Tout en haut du monde (Rémi Chayé, 2015), que celui, emblématique, du studio Ghibli. Un hommage à Takahata et Miyazaki pour qui la nature, omniprésente, devient souvent un personnage à part entière et un moteur d’une puissance spirituelle forte.

Ce défi, les animateurs le relèvent avec aisance, livrant sans doute l’un des plus beaux films d’animation de l’année. La dramaturgie même du film s’écrit au fil des quatre saisons que le récit traverse. Les émotions d’Amélie – enfant précoce et sensible à la beauté particulière – évoluent au fil des saisons, en même temps que les couleurs texturées et ses effets de pastels séduisants. Une fabuleuse texture d’image en aplat composé de petites touches numériques. On a là un rendu proche de la gouache – cette même matière joyeusement manipulée par les enfants, et qu’Amélie utilise elle-même.

Le tube de l’été

L’animation ne se contente pas d’illustrer mais devient bien le vecteur principal de la fantasmagorie du film, donnant naissance aux visions intérieures d’Amélie. Elle tisse intimement la poésie visuelle et narrative jusque ses moindres recoins. À cela s’ajoute un brillant travail sur le rythme. En effet, le montage, centré sur les sensations, épouse pleinement la nature sensorielle du récit.

Les scènes semblent ainsi glisser les unes sur les autres – en témoigne cette séquence virtuose de cuisine, où la préparation d’un plat se transforme en une partition sonore et visuelle suggérée, accompagnant le conte de guerre narré par Nishio-san. Une prouesse technique, à l’image de l’ensemble du film.

Le Fabuleux destin d’Amélie Nothomb

En adaptant le roman autobiographique d’Amélie Nothomb, les réalisateurs ont fait le choix judicieux de conserver la voix off comme fil conducteur, rendant ainsi hommage au style littéraire singulier de l’autrice. Narrée au plus-que-parfait, cette voix enveloppe le récit d’une tonalité quasi onirique, empruntant aux codes du conte pour mieux ancrer l’histoire dans un carcan connu des enfants. Cela dit, ce dispositif narratif ne tombe pas pour autant dans l’écueil infantilisant, mais au contraire, offre une narration rafraîchissante : une voix venue du futur, consciente du déroulement des événements, qui revisite le passé avec une ironie subtile et une profondeur inattendue.

Car comme le suggère son titre, le film ne se contente pas uniquement de dresser le portrait de l’innocence enfantine, mais s’attarde également sur le surgissement de la pensée, de la conscience de soi, et du langage. Si dans la Genèse la lumière est apparue, c’est avant tout grâce à sa formulation en mot : « Que la lumière soit ». Ces derniers ont une importance, un pouvoir manifeste. Ils permettent de faire sens, de communiquer, afin de se faire comprendre par ses pairs.

C’est là toute la tragédie d’Amélie, cette enfant à l’esprit si vaste coincé dans ce si petit corps. Cette même enfant incapable d’exprimer la douleur qui la ronge lors de la mort de sa grand-mère ou le futur déménagement de son paradis. Une douleur qui la mènera au bord du « suicide », dont elle sera repêchée encore une fois par des mots, ceux de sa nounou, Nishio-san. Celle-là même qui lui aura appris à dessiner son nom sur un carreau embué dans l’alphabet japonais. Un geste simple, mais dressant déjà le portrait de la future autrice, amoureuse inconditionnel des mots, qu’Amélie deviendra.